biography of the artists

source Wikipedia the free encyclopedia

Lilian Cheviot (c. 1876 - 1936) was an English painter who flourished from 1894 to 1924. She is well known for dog portraits, and terriers were a favorite subject.She lived in Molesey, Surrey and Kensington. She studied at Calderon's School of Animal Painting and Walter Donne's Life School and exhibited at the Royal Academy of Arts 1895-1899.

Cathleen Sabine Mann (born 31 December 1896 Newcastle upon Tyne, committed suicide by an overdose of sleeping pills in her London studio 9 September 1959) was a British portrait painter and costume designer for film. She was the daughter of the Scottish painter Harrington Mann and the interior decorator Florence Sabine Pasley. From March 1926 to 1946 she was the Marchioness of Queensberry, second wife of Francis Douglas, 11th Marquess of Queensberry. She is the mother of David Douglas, 12th Marquess of Queensberry. Two portraits by Mann are in the National Portrait Gallery.

Christian Schad (* 21. August 1894 in Miesbach, Oberbayern; † 25. Februar 1982 in Stuttgart), war ein deutscher Maler der Neuen Sachlichkeit, der neben Otto Dix, George Grosz, Rudolf Schlichter und Karl Hubbuch zu den wichtigsten Vertretern des Verismus gezählt wird. Sein Nachlass wird von der Christian-Schad-Stiftung in Aschaffenburg bewahrt.

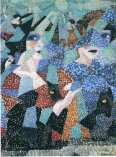

Walter Ernst Fritz Matysiak (28.April 1915 in Schweidnitz - gest. 17. Febr. 1985 in Konstanz war ein deutscher freischaffender Maler und Grafiker.. Er selbst bezeichnete sich nur ungern als Maler; vielmehr sah er sich als „Bildermaler.

Walter Matysiak war ein Poet mit Pinsel und Farbe und ein höchst produktiver Künstler, der die altmeisterliche Technik virtuos beherrschte. Seine Werke bestechen „durch seine grenzenlose Phantasie, seine sprudelnden Einfälle, seine fast übermütige Lust am Fabulieren, am Erfinden seltsamster Erscheinungen und Erzählungen. Intensiv setzte er sich mit von ihm bewunderten Künstlern wie Paul Klee, Lyonel Feiniger oder Juan Miro auseinander.

Viele von Matysiaks Gemälden und Grafiken bestechen durch ihren Humor, doch oftmals verbirgt sich dahinter eine ernste Ebene. Er scheute sich auch nicht, tabuisierte Themen wie Sexualität, Korruption oder Krieg in sein Werk einzubinden. Die von ihm angewandten Techniken waren Ölmalerei, Aquarell, Tempera, Tuschfeder und -pinsel, Farbstift, Bleistift, Kaltnadelradierung, Holz- und Linolschnitt und Mischformen.

Sein facettenreiches Œuvre vereint Widersprüchliches und Kontraste, ist sowohl figurativ wie abstrakt. Dabei ist sein Schaffen stilistisch nur schwer einzuordnen: Er griff Elemente des Illusionismus, Kubismus und Surrealismus auf und irritiert den Betrachter, indem er Stilelemente in oft grotesker Art und Weise verband. Von einer eigentlichen Entwicklung kann daher nicht gesprochen werden, vielmehr variierte Matysiak ebenso unbefangen wie gekonnt Stile und Motive.

acher“.

Norbertine von Bresslern-Roth (* 13. November 1891 in Graz; † 30. November 1978 ebenda) war eine österreichische Malerin und Grafikerin.

Norbertine Roth ist in Graz, in der Klosterwiesgasse aufgewachsen. Ihre Mutter Aloisia Roth war die Tochter eines Reitschulbesitzers aus Wien, Leopoldstadt. Norbertines künstlerische Begabung wurde bereits in der Volksschule von ihrem Lehrer erkannt, der sich dafür einsetzte, dass sie von 1907 an am Zeichen- und Malunterricht der steirischen Landeskunstschule unter deren Leiter Alfred Schrötter unentgeltlich teilnehmen durfte. Während der Sommermonate der Jahre 1909 und 1910 besuchte sie die Tiermalschule in Dachau bei München unter Hans von Hayek. 1911 verließ Norbertine Roth Graz, um bei Professor Ferdinand Schmutzer an der Wiener Kunstakademie zu studieren. Auch Schmutzer war vom Talent der jungen Künstlerin so beeindruckt, dass er sie bereits nach einem Jahr in sein Atelier an der Akademie aufnahm, obwohl Frauen erstmals 1921 offiziell an der Wiener Kunstakademie studieren durften. Bereits 1912 erhielt sie als erste Ehrung von ihrer Heimatstadt die Silbermedaille der Stadt Graz. Nach einer erfolgreichen Ausstellung in der Wiener Secession 1916, kehrte sie nach Graz zurück um sich als freischaffende Künstlerin niederzulassen. Mit der ersten „Norbertine Roth Sonderausstellung“ (1918), zeitgleich mit dem Ende des Ersten Weltkrieges konnte sie sich in Graz, ihrer Heimatstadt, über großen Erfolg erfreuen. Bereits in den 20er Jahren beschäftigte sie sich als eine der ersten Frauen intensiv mit dem neuartigen, drucktechnischen Verfahren des Linolschnittes. Von 1921 bis 1952 schuf sie in dieser Technik zahlreiche Tierdarstellungen. 1928 unternahm Bresslern-Roth eine Nordafrikareise, welche sie zu zahlreichen Tierdarstellungen veranlasste, die teilweise den Charakter von Studien aufweisen. Später holte sie sich weitere Anregungen in europäischen Tierparks. Daneben illustrierte sie auch Kinderbücher und schuf Gobelins und Elfenbeinminiaturen. 1932 erhielt Norbertine von Bresslern-Roth den „Professorentitel“ verliehen. 1951 Ehrenpräsidentin des 1946 wiedergenehmigten Steirischen Kunstvereins.

Während der NS-Zeit schuf sie einige Bilder, die heute als regimekritisch eingestuft werden. Deswegen und weil sie sich von ihrem Mann Georg Ritter von Bresslern († 1952), den sie 1918 heiratete und der „Halbjude“ war, nicht trennte, wird sie heute dem „kulturellen Widerstand“ zugeordnet.

Norbertine von Bresslern-Roth gilt weltweit als die bedeutendste Tiermalerin der Gegenwart. Insbesondere die späteren Werke, die weniger studien- als vielmehr künstlerischen Charakter aufweisen, gelten als unerreicht. Mit ihren Linolschnitten schuf sie herausragende und fortschrittliche druckgrafische Arbeiten, mit denen sie sich bereits zu Lebzeiten im internationalen Kunstgeschehen positionieren konnte. Sie erreichte mit ihren Darstellungen auch eine große Breitenwirkung. 1952 wurde eine Ausstellung ihrer Werke in Graz von der damals unvorstellbaren Zahl von 10.000 Personen besucht.

Lotte Laserstein (* 28. November 1898 in Preußisch Holland im ostpreußischen Oberland; † 21. Januar 1993 in Kalmar, Schweden) war eine deutsch-schwedische Malerin. Sie gilt als bedeutende Vertreterin der gegenständlichen Malerei der Weimarer Republik.[1] In der Zeit des Nationalsozialismus emigrierte sie 1937 nach Schweden, aufgrund des Antisemitismus im Deutschen Reich. In Schweden war sie bis zu ihrem Tod als Porträtistin und Landschaftsmalerin tätig. Die in den 1920er und 1930er Jahren in Deutschland entstandenen Bilder stehen der Neuen Sachlichkeit nahe und gelten als der Höhepunkt ihres umfangreichen Schaffens.

Im damaligen Ostpreußen in Preußisch Holland bei Königsberg geboren, schloss Lotte Laserstein 1927 ihr Studium an den Vereinigten Staatsschulen für Freie und Angewandte Kunst in Berlin – als eine der ersten Frauen mit Auszeichnung – ab. Das zentrale Thema ihrer Arbeit war die Bildnismalerei. Die Bilder, die zwischen 1927 und 1933 entstanden, als sie relativ unabhängig von Aufträgen arbeiten konnte, werden heute als die bedeutendsten eingeschätzt.[2] Es sind „Bildnisse zwischen sozialer Repräsentation und malerischer Präsenz“ die „als Schilderung weiblicher Lebensrealität“ gelten können.[3] Schätzungsweise 10.000 Arbeiten umfasst das Gesamtwerk Lotte Lasersteins, darunter konnten inzwischen für die Berliner Jahre etwa 300 Gemälde und 100 Zeichnungen nachgewiesen werden. Die getaufte und assimilierte Jüdin lebte ab 1937, dem Jahr ihrer Flucht nach Schweden, überwiegend von Auftragsporträts. Ihre Bemühungen während des Zweiten Weltkriegs, auch ihre Mutter Meta sowie ihre Schwester Käte und deren Lebensgefährtin Rose Ollendorf nach Schweden zu retten, waren vergebens. Die Mutter wurde 1943 im KZ Ravensbrück ermordet, die Schwester überlebte den Krieg traumatisiert im Versteck in Berlin.

Den Durchbruch zur internationalen künstlerischen Anerkennung brachte die Londoner Ausstellung 1987, bei der die betagte Malerin mit ihrer Lebensgefährtin Traute Rose zugegen war. Noch mit 92 Jahren war Lotte Laserstein künstlerisch tätig.

Felix Nussbaum (geboren am 11. Dezember 1904 in Osnabrück; gestorben nach dem 20. September 1944 im KZ Auschwitz-Birkenau) war ein deutscher Maler der Neuen Sachlichkeit. 1932 verlor er durch Brandstiftung einen Großteil seiner Werke. 1933 verließ er Deutschland wegen der beginnenden Judenverfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus. Ab 1940 versteckte er sich in Brüssel. Dort wurde er nach einer Denunziation mit 562 weiteren Juden mit einem der letzten Transporte in das KZ Auschwitz deportiert, wo er und seine Ehefrau am 2. August 1944 eintrafen. Er wurde als Lagerhäftling geführt und starb wahrscheinlich vor der Befreiung des Lagers (27. Januar 1945).Felix Nussbaum wuchs als zweiter Sohn des Kaufmanns Philipp Nussbaum (1872–1944) und seiner Frau Rahel, geb. van Dijk (1873–1944), in Osnabrück auf. Er hatte einen älteren Bruder Justus Nussbaum (1901–1944). Die Familie war dem Reformjudentum zuzurechnen. Der Vater, ein Hobbymaler, förderte und ermutigte seinen Sohn, Malerei zu studieren. Nach dem Besuch der jüdischen Elementarschule und des Realgymnasiums nahm er 1922/23 das Kunststudium an der Hamburger Kunstgewerbeschule auf und setzte seine Ausbildung bis 1930 an der Berliner Lewin-Funke-Schule und an den Vereinigten Staatsschulen für Freie und Angewandte Kunst in Berlin als Schüler von Paul Plontke und César Klein, ab 1928 als Meisterschüler bei Hans Meid fort.

In Berlin lernte Felix Nussbaum 1927 seine Lebensgefährtin und spätere Ehefrau, die 1899 in Warschau geborene Malerin Felka Platek, kennen.

In den Jahren um 1930 hatte er große Ausstellungserfolge in Berlin. Seine ersten Einzelausstellungen hatte er schon 1927 in einer Osnabrücker Buchhandlung und 1928 in der Berliner Galerie Casper. Auf den Spuren van Goghs reiste er nach Frankreich und nahm sich nach der Rückkehr 1929 ein eigenes Atelier in Berlin. Der künstlerische Durchbruch gelang ihm 1931 mit dem Gemälde „Der tolle Pariser Platz“. Er ironisierte damit das Honoratiorentum der Abteilung für Bildende Künste der Berliner Preußischen Akademie mit ihrem Präsidenten Max Liebermann. Von Oktober 1932 bis Mai 1933 war er Studiengast der Villa Massimo in Rom. Er musste die Akademie nach einem Streit mit dem Maler Hanns Hubertus Graf von Merveldt vorzeitig verlassen.

Alice Neel (* 28. Januar 1900 in Merion Square, Pennsylvania; † 13. Oktober 1984 in New York) war eine US-amerikanische Malerin, die dem amerikanischen Realismus zugeordnet wird.

Nach ihrem Schulabschluss 1918 lernte Alice Neel Stenographie und Schreibmaschine und absolvierte das Examen für den öffentlichen Dienst. Während ihrer zweijährigen Tätigkeit als Sekretärin für die Armee besuchte sie Abendkurse an der School of Industrial Art in Philadelphia. 1921 meldete sie sich an der Philadelphia School of Design for Women an (heute: Moore College of Art and Design). Im ersten Jahr bestritt sie das Schulgeld aus ihren Ersparnissen, für die restlichen drei Jahre erhielt sie ein staatlich finanziertes Stipendium.

Alice Neel widmete ihr Hauptwerk der Porträtmalerei und bezeichnete ihre Werke als “pictures of people” (Menschenbilder). Als selbsternannte Seelensammlerin war Neel zeitlebens bestrebt, das Innere ihrer Modelle nach Außen zu kehren. Ihr großes Interesse am Menschen verlieh ihr das Talent zum Analysieren ihrer Modelle. Sie verband diese begierige Wahrnehmung mit einem scharfen Verstand, und so entstanden Porträts, die offen und einsichtsvoll sind, wenn auch nicht immer schmeichelhaft für ihr Sujet.

Neels Werke sind in allen wichtigen amerikanischen Museen wie auch in der Tate Modern in London vertreten. Im Jahr 2007 feierte der Film Alice Neel Premiere, bei dem ihr jüngster Enkelsohn Andrew Neel Regie führte.

Gino Severini (* 7. April 1883 in Cortona, Provinz Arezzo; † 26. Februar 1966 in Paris) war ein italienischer Maler des Futurismus.

Severini siedelte 1899 nach Rom über und besuchte Abendkurse an der Villa Medici. 1901 begegnete er Umberto Boccioni und Giacomo Balla. 1906 ging er nach Paris und hatte Verbindung zu Amedeo Modigliani und den Kubisten. Er unterzeichnete 1910 das „Futuristische Manifest“ und das „Technische Manifest der futuristischen Malerei“. Gemeinsam mit Boccioni, Carra und Russolo zeigte er Anfang 1912 in Paris, Galerie Bernheim Jeune, in Berlin, Galerie Der Sturm und in London, Sackville Gallery, eine futuristische Ausstellung. 1913 war er wieder in Berlin mit zwei Werken beim Ersten Deutschen Herbstsalon vertreten, sein Porträt des Futuristenanführers Filippo Tommaso Marinetti sorgte für den beabsichtigten Skandal. 1917 hatte er eine Ausstellung in der Galerie 291 von Alfred Stieglitz in New York. 1918 arbeitete er an der Zeitschrift De Stijl mit.

Sein Stil war stark vom Impressionismus und Kubismus geprägt. 1921 veröffentlichte er das Buch du cubisme au classicisme. Gino Severini war Teilnehmer der documenta 1 (1955) und der documenta III im Jahr 1964 in Kassel. Eines seiner Werke trägt den Namen "Stillleben mit Zeitschrift Lacerba". Einige Werke Severinis sind im Pariser Musée de l’Orangerie ausgestellt.

Severini erhielt den Verdienstorden der Italienischen Republik.

Lucian Freud war einer von drei Söhnen des österreichischen Architekten Ernst Ludwig Freud und der aus einer Berliner Kaufmannsfamilie stammenden Lucie Freud und der Enkel von Sigmund Freud. Die Familie wohnte im Berliner Bezirk Tiergarten am Matthäi-Kirchplatz. Lucian Freud besuchte in Berlin das Französische Gymnasium.] Die Familie emigrierte 1933 nach England. 1939 nahm Freud die britische Staatsbürgerschaft an.

Er besuchte die Dartington Hall School in der Grafschaft Devon und die Bryanston School in Dorset, von der er nach einem Jahr wegen Disziplinschwierigkeiten verwiesen wurde. [4] Als 16jähriger wurde er zwischen 1938 und 1939 für wenige Monate an das Central Saint Martins College of Art and Design in London aufgenommen.

1941 bezog er eine Wohnung in Delamere Terrace im Stadtteil Paddington. Freud wohnte dreißig Jahre in Paddington, bis er 1977 nach Holland Park umzog. 1943 beauftragte ihn der Herausgeber der Zeitschrift Poetry London, der angloindische Poet und Literat Meary James Tambimuttu (1915–1983), den Gedichtband The Glass Tower von Nicholas Moore zu illustrieren. Der Band, für den Freud auch das Titelblatt entworfen hat, enthält neben drei Farblithos insgesamt 14 Zeichnungen von Tieren, die Ergebnis seiner Tierstudien im Londoner Zoo sind. Sie stehen nur in losem Bezug zu den Gedichten und verleihen dem Buch das Aussehen eines modernen Bestiariums.[6] 1944 hatte Freud seine erste Einzelausstellung in der renommierten Lefevre Gallery in London. 1941 hatte Freud John Craxton kennengelernt und sich mit ihm angefreundet. 1946 verbrachte er zwei Monate bei Craxton in Paris, wo seine beiden ersten Radierungen entstanden. Nach einer Ausstellung in der Schweiz reiste Craxton nach Südeuropa und hielt sich vom Spätsommer 1946 bis zum Frühling auf der griechischen Insel Poros auf, wo ihn Freud besuchte und Stillleben mit Zitronen, Mandarinen oder Disteln unter einem strahlenden südlichen Licht malte und die beiden Maler sich gegenseitig skizzierten.

1947 lernte Freud Kitty Garman kennen, eine Tochter des Bildhauers Jacob Epstein, und Nichte von Lorna Wisharts (1911–2000), mit der Freud ein längeres Verhältnis gehabt hatte. Im selben Jahr besuchte er mit Kitty Garman, die er 1948 heiratete, den Maler Graham Sutherland in Aix-en-Provence. Sutherland, der auch ein hervorragenden Grafiker war, hatte zwischenzeitlich die Radierung aufgegeben und sich der surrealistischen Malerei zugewendet. Sutherland schenkte Freud sein Radierwerkzeug. In Aix entstand u.a. die Radierung Girl with a Fig Leaf, ein Porträt seiner Frau mit einem Feigenblatt in der Hand, das fast ihr ganzes Gesicht verdeckt. Mit der Illustrierung der surrealistischen Novelle Equilibriad (1948) von William Sansom (1912–1976) endete vorerst Freuds Phase intensiver Auseinandersetzung mit der Zeichnung und er wendete sich verstärkt der Malerei zu.

Richard Seewald (* 4. Mai 1889 in Arnswalde/Neumark; † 29. Oktober 1976 in München) war ein deutscher Maler und Schriftsteller.

Richard Seewald kam am 4. Mai 1889 in Arnswalde zur Welt. 1909 begann er auf Wunsch seines Vaters in München Architektur zu studieren, wandt sich jedoch bald als Autodidakt der Malerei zu. Nachdem einige noch im Gymnasium entstandene Zeichnungen bei der Wochenzeitschrift „Die Jugend“ angenommen worden waren, begann Seewald auch für die Münchner „Meggendorfer Blätter“ und die Berliner „Lustigen Blätter“ Karikaturen zu zeichnen und verdiente sich dadurch seinen Lebensunterhalt. Er reiste 1911 nach London um kurzentschlossen seine Verlobte Uli zu heiraten.

Die Moderne Galerie Heinrich Thannhauser, die regelmäßig Werke junger Münchner Künstler vorstellte, zeigte erstmals eine Auswahl grafischer Blätter Richard Seewalds. Angeregt durch die malerischen Effekte einer Kaltnadelradierung, entstand 1913 auf der Insel Rab sein erstes Ölgemälde. Im November des Jahres gründete sich die Neue Sezession, zu deren Mitgliedern bald auch Richard Seewald gehören sollte, kurz danach trat der Künstler auch dem Deutschen Künstlerbund bei. Seewald illustrierte die Gedichtsammlung „Schnupftabaksdose“ von Hans Bötticher (Pseudonym: Ringelnatz) und wurde zum begehrten Illustrator, so etwa für Daniel Defoes „Robinson Crusoe“ und die „Penthesilea“ von Heinrich von Kleist. Für sein eigenes erstes Buch „Tiere und Landschaften“ schuf er ebenfalls die Illustrationen. Bei dem Münchener Kunsthändler Hans Goltz fand 1919 eine wichtige Einzelausstellung statt. Seewald reiste immer wieder in den Mittelmeerraum und illustrierte weiterhin seine eigenen sowie die Bücher anderer Autoren. In dieser Zeit veränderte sich sein zeichnerischer Stil zugunsten einer tonigen Malerei.

Erst fünfundreißigjährig wurde Richard Seewald während eines Aufenthaltes in Positano 1924 als Professor an die Kölner Werkschulen berufen. 1929 konvertierte er zum katholischen Glauben und bearbeitete in Folge auch Aufträge für Wandbilder im sakralen Raum (z.B. malte er ein Chorwandbild in der Dominikus Böhm-Kirche Stella Maris auf Norderney). 1931 beschloss er unter dem Eindruck des neuen repressiven kulturpolitischen Klimas in Köln endgültig in die Schweiz nach Ronco sopra Ascona zu ziehen, wo er 1939 Ehrenbürger wurde. Er malte und schrieb von nun an gleichermaßen intensiv.

Zum ersten Mal nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur betrat Seewald 1948 wieder deutschen Boden, es dauerte jedoch noch drei Jahre, bis er im Kulturleben der Bundesrepublik Deutschland Fuß fasste. An der ersten Ausstellung des zuvor wiedergegründeten Deutschen Künstlerbundes 1951 in Berlin beteiligte sich Richard Seewald mit vier Gouachen, die toskanische Motive zeigten.[2] 1954 nahm er das Angebot einer Professur an der Akademie der Bildenden Künste in München an, vier Jahre später legte Seewald das Amt nach Unstimmigkeiten mit dem Präsidium der Akademie nieder. Nach dem Tode seiner Frau verbrannte er rund 150 seiner Bilder sowie hunderte von Skizzen, Entwürfe und Korrespondenz.

Richard Seewald starb am 29. Oktober 1976 in München. Seine übriggebliebenen Skizzenbücher vermachte er dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) in Nürnberg. Sein gesamtes übriges Eigentum stiftete er der Schweizer Nationalstiftung „Pro Helvetia“, um seinen Dank an die Schweiz auszudrücken

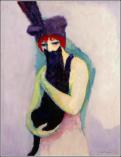

Kees van Dongen (* 26. Januar 1877 in Delfshaven bei Rotterdam; † 28. Mai 1968 in Monte Carlo; eigentlich Cornelis Theodorus Marie van Dongen) war ein französischer Maler niederländischer Herkunft, der hauptsächlich in Frankreich lebte und arbeitete. Er zählt zu den Fauvisten.

Kees van Dongen, Sohn eines Brauers, studierte von 1892 bis 1894 an der „Akademie für Bildende Künste und Technische Wissenschaften“ in Rotterdam, wo er seiner späteren Frau Augusta Preitinger, genannt Guus begegnete. Im Jahr 1897 begab er sich – um ihr zu folgen – erstmals für einen mehrmonatigen Aufenthalt nach Paris. Im Dezember 1899 ließ er sich dauerhaft in Paris nieder, wo er für verschiedene satirische Zeitschriften wie beispielsweise „L'Assiette au beurre“ arbeitete, 1901 Augusta heiratete und noch im gleichen Jahr in einen in der Impasse Girardon im maquis von Montmartre abgestellten Zigeunerwagen zog. Der Kunsthändler Ambroise Vollard gab ihm 1904 Gelegenheit zu einer Einzelausstellung in seiner Galerie in der rue Lafitte. Ein Jahr später beteiligte van Dongen sich am Salon d’Automne, stellte jedoch nicht in dem als „cage aux fauves“ (Raubtierkäfig) berühmt gewordenen Saal VII aus, der dem Fauvismus seinen Namen gab. Nach der Begegnung mit Pablo Picasso und der Geburt der Tochter Dolly (* 1905) wechselte die Familie im Jahr 1906 in die benachbarte, unter anderem von Picasso und seiner Gefährtin Fernande Olivier bewohnte Atelierbaracke Bateau-Lavoir, in der sich der Freundeskreis des andalusischen Malers traf, zu dem zu diesem Zeitpunkt Max Jacob, Guillaume Apollinaire und André Salmon gehörten, später auch Juan Gris und Georges Braque. Van Dongen schloss sich jedoch bereits 1905 den „Fauves“ an und empfing seinerseits in seiner Wohnstube im Bateau-Lavoir, die gleichzeitig als Atelier diente, André Derain, Maurice de Vlaminck, Charles Camoin und Henri Matisse.

In den Jahren 1908 bis 1912 unternahm er mehrere Reisen, die ihn nach Deutschland, Spanien, Marokko und Ägypten führten. Im Jahr 1909 wurde er Mitglied der Künstlergruppe „Brücke“ in Dresden. Max Pechstein hatte van Dongen um die Jahreswende 1907/1908 in Paris getroffen und ihn dazu ermuntert, an einer „Fauves“-Präsentation innerhalb einer „Brücke“-Ausstellung 1908 in Dresden teilzunehmen, obgleich seine Werke nicht dem Stil der „Brücke“ entsprachen und ein geistiger Austausch sich nicht anbot. Vermutlich erhofften die Mitglieder eine Erweiterung ihrer europäischen Perspektiven und geschäftliche Verbindungen zu bekannten Galeristen, mit denen van Dongen in Verbindung stand. Es kam jedoch weder zu der geplanten Teilnahme der „Brücke“-Künstler an der 25. Ausstellung der „Société des Artistes Indépendants“, noch zu weiteren gemeinsamen Aktivitäten. Ab 1912 lehrte er an der Académie Vitti für ungefähr ein Jahr. 1921 trennt er sich von seiner Ehefrau.

Der Fauvist kam durch Auftragsarbeiten zahlreicher Frauenporträts in den goldenen 20er Jahren zu Erfolg und schloss sich den mondänen Kreisen an, die am Montparnasse verkehrten. 1929 wurde er französischer Staatsbürger.

geboren: 15.05.1922 in Tjumen / Russland

gestorben: 13.12.2007

Lebenslauf

Geboren in Tjumen;Maler und Grafiker;

Frühes Interesse an Kunst;

Gasthörer an der Kaiserlichen Akademie der Künste in Sankt Petersburg;

Bezeichnet sich selbst als „Schüler der Natur“;

Bereiste viele Länder;

1943 Erste Gemälde

1950 Selbststudium in Paris;

1964 thematisiert seitdem größtenteils die Tierwelt;

1990 Rückkehr ins Heimatland;